Oleh: Asih Widiyowati

Membaca buku “(Bukan) Tabu di Nusantara” seolah membawa saya mengunjungi masa-masa ratusan tahun lalu kondisi kehidupan Nusantara waktu itu. Buku ini mengetengahkan seksualitas bukan semata-mata sebagai persoalan biologis atau moral, melainkan sebagai bagian dari relasi sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk struktur masyarakat dari masa ke masa.

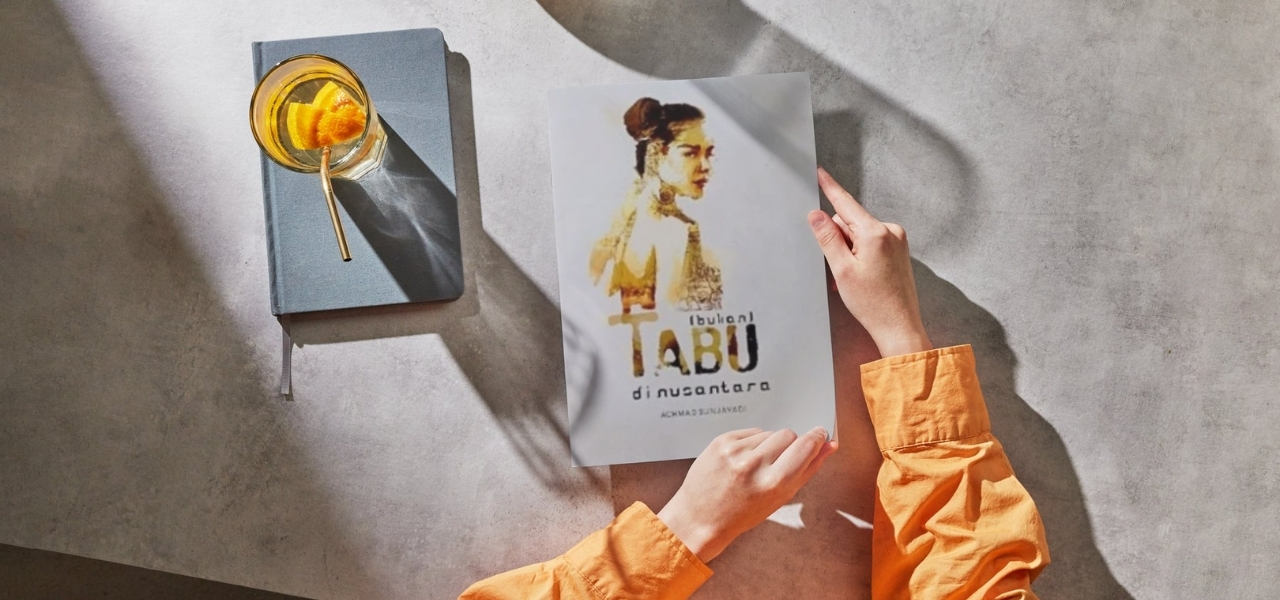

Buku “(Bukan) Tabu di Nusantara” karya Achmad Sunjayadi merupakan kumpulan esai yang membahas sisi-sisi sejarah sosial dan budaya Indonesia yang selama ini dianggap tabu, khususnya terkait seksualitas, tubuh, dan kekuasaan.

Dengan pendekatan yang tidak menghakimi, Sunjayadi mengajak pembaca untuk menelusuri jejak masa lalu yang selama ini jarang disentuh dalam narasi sejarah arus utama atau kebanyakan.

Buku ini disusun secara tematik, tidak secara kronologis. Setiap penggalan esai-esai berdiri sendiri, namun tetap terhubung dalam satu benang merah: bagaimana hal-hal yang kini dianggap tabu sebenarnya telah lama hadir dan bahkan berperan penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara yang disekarang disebut Indoenesia.

Buku ini membahas dari praktik ronggeng, tradisi bissu, mitos Nyi Roro Kidul, hingga iklan obat kuat di masa Kolonial. Semua dibedah dengan pendekatan historis yang cermat namun tetap komunikatif. Sunjayadi menunjukkan dengan detail bahwa tabu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu.

Kekuatan utama buku ini salah satunya adalah kemampuannya mengaitkan masa lalu dengan realitas masa kini. Misalnya, praktik prostitusi yang dilegalkan di masa kolonial, serta munculnya iklan-iklan yang mengeksploitasi tubuh perempuan, mencerminkan bagaimana tubuh menjadi komoditas dalam sistem ekonomi.

Di sisi lain, hubungan antara penguasa dan dunia spiritual, yang dikaitan dengan penggambaran penguasa sebagai kekasih atau suami Nyi Roro Kidul. Hal ini menunjukkan bagaimana seksualitas digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik.

Dalam setiap esainya, penulis mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap batas-batas moral yang selama ini dianggap mutlak. Ia tidak membela praktik tabu, namun juga tidak serta-merta menghakimi. Justru dengan melalui pendekatan sejarah dan budaya, ia menampilkan bahwa hal-hal tersebut adalah bagian dari dinamika masyarakat yang kompleks dan tidak bisa dilihat dengan kacamata hitam-putih.

Perspektif ini penting terutama di tengah masyarakat yang cenderung menutup diri dari diskusi tentang seksualitas dan ketubuhan.

Secara keseluruhan, membaca “(Bukan) Tabu di Nusantara” menggugah pemikiran, memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Indonesia dari sudut pandang yang jarang dibicarakan.

Buku ini menyadarkan kita bahwa tabu adalah konstruksi yang bisa dipertanyakan, ditelusuri asal-usulnya, dan dipahami sebagai bagian dari perjalanan panjang masyarakat kita.

Buku ini layak dibaca siapa saja yang ingin memahami bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh peperangan dan politik, tetapi juga oleh tubuh, hasrat, dan norma-norma sosial yang terus berubah sesuai konteks zamannya. Sudah selayaknya kita mengubah cara pandang kita tentang tabu dengan pandangan yang lebih manusiawi. []